Caméra-stylo, programme n°3 |

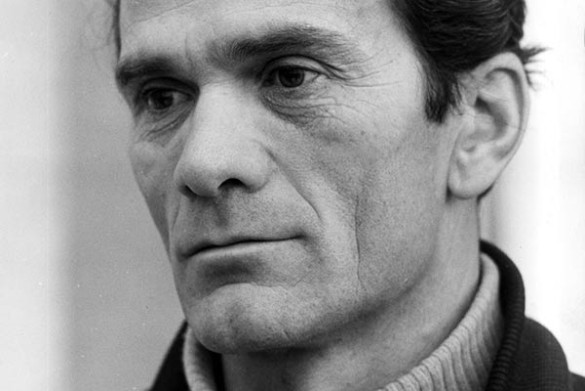

Suite aux chefs-d’œuvres de Cari Theodor Dreyer, «Passion Cinéma» ne pouvait rêver plus belle transition: sans conteste, Pier Paolo Pasolini – dont on sait qu’il admirait sans réserve le cinéaste danois – a accompli son destin d’artiste avec une rigueur égale, la même intransigeance.

Pasolini, aujourd’hui

Mais l’on arrêtera là toute ressemblance, car Pasolini apposa sur les affirmations tranquilles de nos existences des points d’interrogations autrement plus tourmentés et tourmenteurs. Ainsi voulait-il prévenir, conjurer une tragédie culturelle, un génocide anthropologique (ce sont ses propres mots) dont nous aurions été tout à la fois les exécuteurs et les victimes. Vivons-nous aujourd’hui dans «ce camp de concentration hédoniste» dont Pasolini annonçait l’avènement? Avons-nous tout perdu à force de réitérer «le compromis, le plus grand péché qui soit»? Sommes-nous donc devenus «pareils au Même»; concrétisant de la sorte cette finalité funeste et dernière que fauteur de Salô assignait à ce que l’on appelait à l’époque la société de consommation… le désir, notre désir, réduit à l’état d’objet industriel, reproductible en série?

Voir ou revoir quatre parmi ses plus beaux films réveillera sans doute quelques vieilles douleurs salutaires – à moins que nous ne reposions déjà sous anesthésie définitive…

Pasolini, écrivain, peintre et cinéaste

Pour traduire un processus qu’il jugeait inéluctable, Pasolini a manifesté sur trois décennies une «vitalité désespérée»: littérature (près de quarante-deux volumes publiés à ce jour), peinture, cinéma (vingt-et-un scénarios, treize longs métrages), journalisme (d’innombrables articles, des chroniques, dans le Corriere délia Sera, notamment)… avec une lucidité remarquable, Pasolini a peu à peu investi tous les moyens d’expression susceptibles de communiquer au plus grand nombre ce qui retentit encore comme l’une des plus belles protestations de notre temps.

Homosexuel vivant déjà dans sa chair le drame de la différence, il a voué son art à une (re)sacralisation permanente du singulier. A révéler l’altérité sous toutes ses formes (langages, comportements, traditions, etc… ), Pasolini ne manqua pas de s’exposer à la contradiction… des heurts qu’il appelait de tous ses vœux pour résister, révélait-il, au processus uniformisant, totalitaire, induit par le boom économique des années soixante.

Le langage de la réalité

Parce qu’il ne supportait plus d’être un poète qui écrit au nom d’un peuple qui a cessé de lire, Pasolini, à l’âge de quarante ans, se saisit du cinéma; langue naturelle de la réalité, qui jouirait de la grâce d’une communication absolue, le cinéma, à l’entendre, était à même de produire un effet de l’ordre de la révélation. Nanti de ce pouvoir, il revint sur les terrains vagues de la périphérie romaine dépeints dans ses romans, et s’attacha à décrire les laissés-pour-compte du tiers-monde italien (sic). «Accattone» (1961) et «Mamma Roma» (1962) parlent le romanesco, le dialecte parlé dans les banlieues, que Pasolini considérait comme une véritable révolte linguistique. Cela n’empêche pourtant pas le pauvre père de famille de «La Ricotta» (1963) de crever crucifié sur la croix de la culture dominante, ni l’innocent Totô d’«Uccellacci e uccellini» (1966) de se faire botter le cul par les possédants.

Ce film, qui achève une manière de premier cycle dans l’œuvre de Pasolini, rend hommage à cette vitalité désespérée, poignante, dont témoignaient ces «fils perdus de la paysannerie».

Régénérer le présent

Entre-temps, Pasolini a entrepris d’adapter pour l’écran certains des «grands mythes qui ont fondé et fondent encore notre Histoire»; prenant conscience du temps magique, réversible, du cinéma, il désirait rendre compte des conditions premières qui ont engendré le réel contemporain pour tenter, expliquait-il, de régénérer celui-ci. Afin de lui rendre son actualité, il reconstitua en Italie «L’Evangile selon Saint Matthieu» (1964) à la façon d’un reportage. Trois ans plus tard, Pasolini traitait «Œdipe Roi» comme une autobiographie. Il revient à «Médée» (1970), dont les anachronismes extraordinaires accentuent la permanence du mythe, de couronner ce deuxième cycle. Parallèlement, Pasolini procédait à un amer constat: par la force des choses, nous devenons tous des bourgeois, déclarait-il. C’est ce constat qui l’a amené, par lucidité, à consacrer deux films à la classe bourgeoise, «Théorème» (1968) et «Porcherie» (1969); deux films sensés décrire un état que Pasolini a toujours considéré comme une maladie (dont il se savait, lui aussi, atteint).

La vie, la mort

En adaptant «Le Décaméron» (1971) de Boccace, Pasolini opérait un mouvement de retrait; réfugié dans un Moyen-âge idéal, il a rêvé à des hommes dont la nature serait affranchie de tout sens du péché. Le cinéaste compléta ce cycle, qu’il intitulait La trilogie de la Vie, en mettant en scène «Les Contes de Canterbury» (1972) et «Les Milles et Une Nuits» (1974). Une année plus tard, Pasolini abjura «cette déclaration à la Vie» et réalisait «Salô ou les 120 journées de Sodome». Inspirée par le spectacle du monde actuel, cette œuvre, a été, selon son auteur, mal comprise; critique ultime de la représentation cinématographique, «Salô» aurait dû nous signifier que tôt ou tard nous regardons avec les yeux des bourreaux.

Le 2 novembre 1975, la police découvrait dans un terrain vague, non loin d’Ostie, le corps martyrisé de Pier Paolo Pasolini… L’on ne put s’empêcher de se commettre en métaphores.

Vincent Adatte