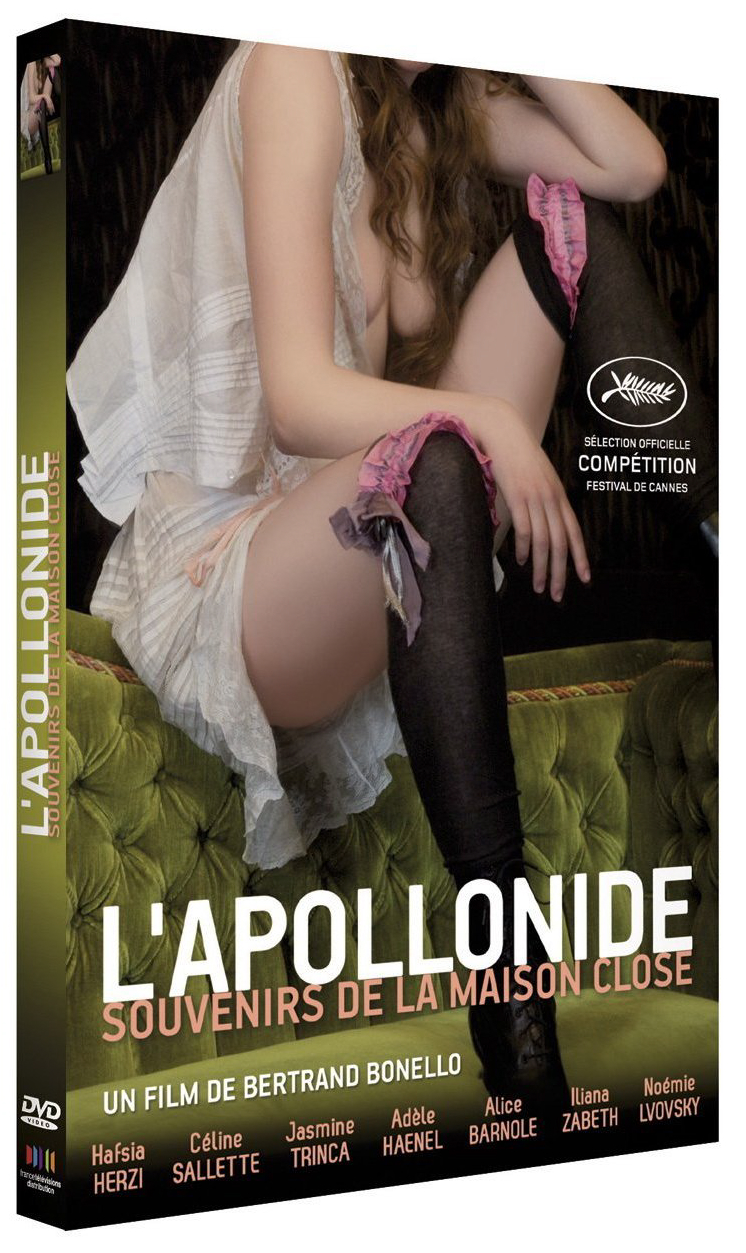

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2011, où il a constitué un véritable choc esthétique, «L’Apollonide – Souvenirs de la maison close» de Bertrand Bonello fait le portrait en coupe et en deux parties d’un bordel parisien. En 1899, Clotilde (Céline Sallette), Samira (Hafsia Herzi), Julie (Jasmine Trinca) et toutes les autres s’affairent à serrer leurs corsets. La pendule sonne une heure tardive. Et la mère maquerelle (Noémie Lvovsky) d’ouvrir les portes du bordel aux aristocrates, bourgeois, nantis, artistes ou industriels. Ils sont venus pour trinquer au champagne, puis monter à l’étage pour «trousser» ces dames, parfois au cours de la mise en scène qui les fait fantasmer.

Evitant la caricature comme l’idéalisation, le réalisateur sait suggérer les âmes taraudées qui se cachent sous les corps voluptueux, notamment à la faveur de «split-screens» qui partagent l’écran en quatre et font l’effet d’une froide vidéosurveillance. Interdites de sortie, assujetties par leurs dettes, toutes les prostituées vivent en effet une existence en huis clos, exclues de la société, hors de la «normalité». Le film révèle aussi l’extrême violence sous-jacente des rapports entre les «employées» et leurs clients, par le biais de flash-backs dans lesquels se confondent les rêves et les supplices de Madeleine (troublante Alice Barnole).

Bonello décrit a la ruine d’une maison obnubilée par un vain espoir de considération et d’émancipation. Par le biais d’une musique soul anachronique, le cinéaste confère un troublant parfum d’actualité à «l’Histoire». Victimes de la «chtouille» (syphilis), exhibées comme des animaux de foire, lassées par les fausses promesses, les femmes de «L’Apollonide» nous rappellent au présent, à l’intolérance, aux préjugés qui engendrent rejets et discriminations. Un chef-d’œuvre!

Côtés bonus, il fait bon découvrir les essais des comédiennes (éblouissantes) ainsi qu’une analyse de la première séquence du film!

France Télévisions