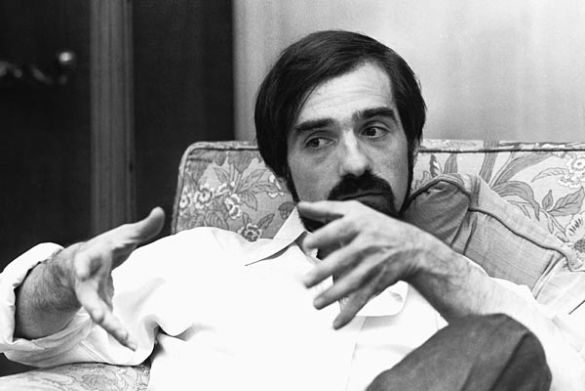

Caméra-stylo, programme n°44 |

Pour saisir toute l’importance de Martin Scorsese, il convient d’abord de rappeler quelques généralités: à la fin des années 60, l’industrie hollywoodienne (qui à cette époque ne reconnaît pas le statut d’auteur) est en crise… L’on réclame du sang neuf! Fait alors son apparition une nouvelle génération de cinéastes formée par la cinéphilie: influencés par le cinéma européen (Bergman, Godard, etc.) qu’ils ont appris à connaître à l’université, ces jeunes loups réclament le contrôle total de la réalisation de leurs films; il ont pour eux l’avantage d’un sens aigu du professionnalisme acquis à la dure école de la série B vite et bien faite, produite par le fameux Roger Corman.

Cinéma d’auteur

Sous la pression, Hollywood cède à leurs exigences: s’engouffrent dans la brèche Scorsese, Coppola, Cimino, Spielberg, Lucas et De Palma qui réalisent alors des films d’auteur au grand jour — Taxi Driver, Carrie, Apocalypse Now, Voyage au bout de l’enfer, etc.… Las, cet état de grâce ne durera guère. Suite à des échecs publics retentissants (1942, Les portes du paradis, Coup de cœur, etc.), les jeunes loups soit rentrent dans le rang, soit survivent en rusant avec la grosse industrie cinématographique… A ce jeu, Scorsese se révèle indéniablement le meilleur: acceptant des commandes classiques (comédie, film noir, biographie romancée), il parvient toujours à imposer sa griffe reconnaissable entre toutes!

Pour prendre le moule exact de l’empreinte indélébile laissée par la griffe d’auteur de Scorsese, il faut opérer un retour en arrière. Né en 1942, de parents d’origine sicilienne, Scorsese a vécu toute son enfance dans la «Little Italy» de New York. Il est alors marqué par un double désir dont l’aspect contradictoire le travaille: aspirant à devenir prêtre, il est tout en même temps fasciné par la carrière mafieuse de ses camarades de jeu happés les uns après les autres par le milieu.

Vocations

Fréquentant dès 1960 la New York University, Scorsese s’inscrit aux cours de cinéma et trouve dès lors le moyen de résoudre le conflit qui le mine… En tournant des films, il parvient à réconcilier ses tendances «spirituelles» et «délinquantes»: devenu cinéaste, il peut tout à la fois combler son besoin de métaphysique (en «révélant» la réalité) et assouvir son désir d’action et de reconnaissance (en faisant de cette réalité «révélée» un spectacle dont il est le seul auteur). Forte d’une quinzaine de longs métrages, l’œuvre de Scorsese, dès Who’s That Knocking At My Door (1969), remplit de façon constante cette double exigence de profondeur réflexive et d’action instantanée, dépourvue de tout romantisme — quasi documentaire. Résident dans ce devoir à chaque fois accompli le secret de sa survie hollywoodienne mais aussi l’originalité fabuleuse de son art.

Mal à la tête

La notion d’auteur suscite parfois de drôles de réductions: en brandissant la vocation religieuse catholique et contrariée de Scorsese, certains esprits limitent ses œuvres à une illustration laïque et actualisée de la Passion du Christ — via des alter ego comme Travis dans Taxi Driver, le boxeur Jack La Motta dans Raging Bull ou l’amuseur déboussolé de La valse des pantins. Pour l’auteur de Mean Streets, l’affaire est pourtant nettement plus complexe: la tragédie qu’il noue dans la plupart de ses films est plutôt due, chez ses personnages, à une inaptitude profonde à communiquer. Cinéaste profondément oral, Scorsese décrit la plus simple conversation comme un acte douloureux qui débouche souvent sur un acte de violence.

De son point de vue, la religion accentue encore plus cette inaptitude en enfermant le personnage dans un destin «spirituel» qu’il ne peut assumer ou alors au prix d’une folie destructrice — à l’instar du Travis de Taxi Driver, qui exerce à sa manière une justice «divine». Dominé par une pensée qu’il ne peut incarner, parce qu’elle ne correspond pas à sa nature profonde, «primitive», l’homme selon Scorsese perd complètement pied (ou devient cynique)! C’est ce que le cinéaste exprime avec sensibilité lorsqu’il montre dans La dernière tentation du Christ, le Fils de Dieu, qui, dès lors qu’il est devenu homme, ne parvient plus à comprendre le «projet» de son Père.

Vincent Adatte